2024年4月3日花莲地震 — 十问十答地震与海啸

2024年4月11日

林静芝、陈维洵、许大伟

根据香港天文台(HKO)分析,2024年4月3日上午7点58分,台湾发生了7.3级大地震,震源深度约为10公里 [1]。震中位于台湾东部沿海,距离花莲东南偏南约15公里。尽管震中与香港相距约790公里,本港有过百名市民报告在香港感受到震动。在本地有感地震报告中,基于仪器观测及市民报告的观察和感受,是次地震的烈度评定为在修订麦加利地震烈度表上的第III(三)度。

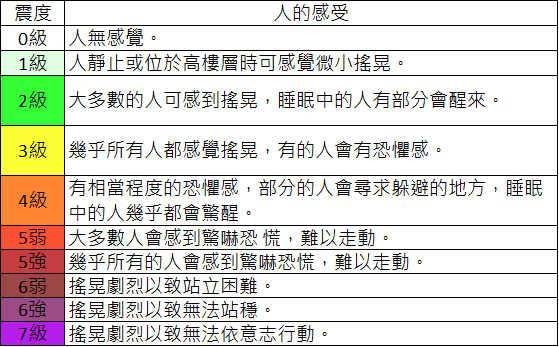

这次地震在台湾造成了十多人死亡,千多人受伤 [2],并至少还有数十人失踪。地震导致一些建筑物倾斜,也触发大规模的山体滑坡。这是自1999年集集地震(震级7.7)以来台湾遭受到最强的地震。据台湾中央气象署(CWA)采用的震度标准,花莲地区记录到的最大震度为6强 [3]。中国沿海部分地区(包括香港在内)都能感受到这次地震。主震后持续发生了50多次余震,其中一次发生在主震后13分钟,震级达到6.4,而大部分余震的震级在4.0至5.0之间。

花莲地震引发了海啸波。天文台在4月3日上午11时10分发布海啸报告,预测海啸波会在当天中午至下午1时期间到达香港,预计本港的海啸高度最多约0.1米,对香港的影响很小。此外,天文台还举行了传媒发布会,向公众发放地震和海啸的资讯。

1. 地震一般的成因是甚么,花莲地震的成因又是甚么?

地震是由地下储存的能量释放所引起一系列的复杂地面震动。这些能量通常是在地质断层突然发生不可预测的运动时释放。构造板块的运动会受到摩擦力的抗衡,只有当断层上的剪切应力积累到超过摩擦阻力时,地震才会发生。其他自然过程,如火山或地壳底下的岩浆活动,也可产生地震。此外,地震也可以由人类活动引起,最明显的是与受控或意外的大规模爆炸和人为变化(例如为新建的大型水库充水)有关。

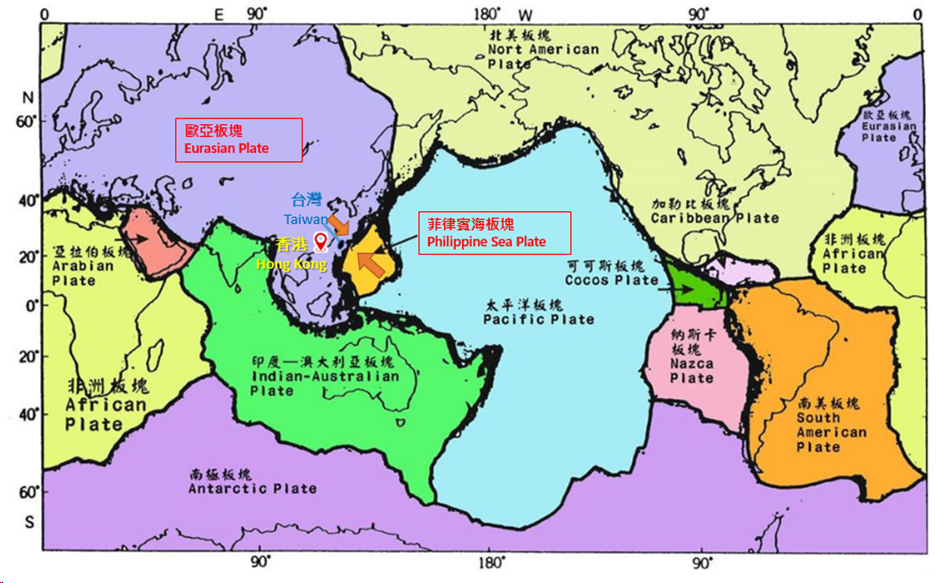

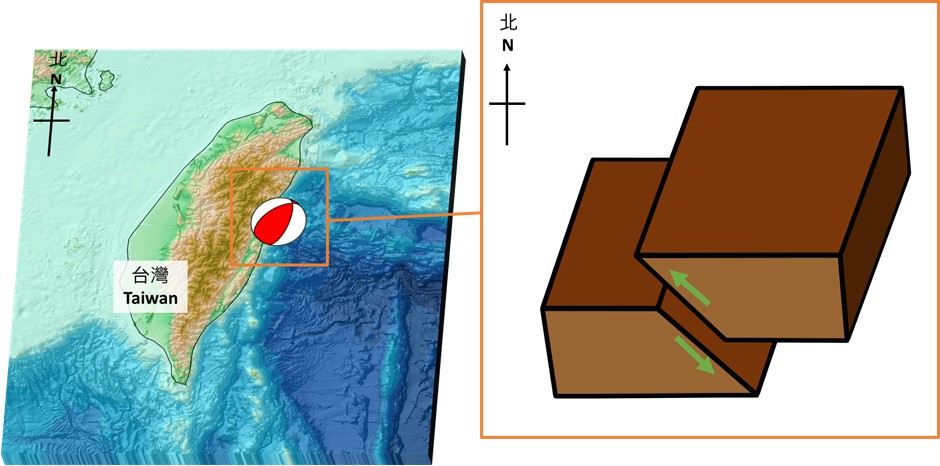

台湾位于菲律宾海板块和欧亚板块的复杂聚合区域之间(图1),属活跃地震带。当中在花莲附近,菲律宾海板块向西北方向运动并俯冲到欧亚板块之下,两块板块每年以大约7至8厘米的速度碰撞 [4]。据美国地质调查局(USGS) [5],花莲地震的震源机制是逆断层(图2),可能与欧亚板块内部的断层活动有关。

图1:全球构造板块分布图,其中橙色箭头标示了2024年花莲地震在台湾附近的欧亚板块与菲律宾海板块的运动方向。

2. 为什么不同官方地震监测中心所分析的地震参数存在一些差异?为什么初期报告的震级可能会在后续的报告中被修订?

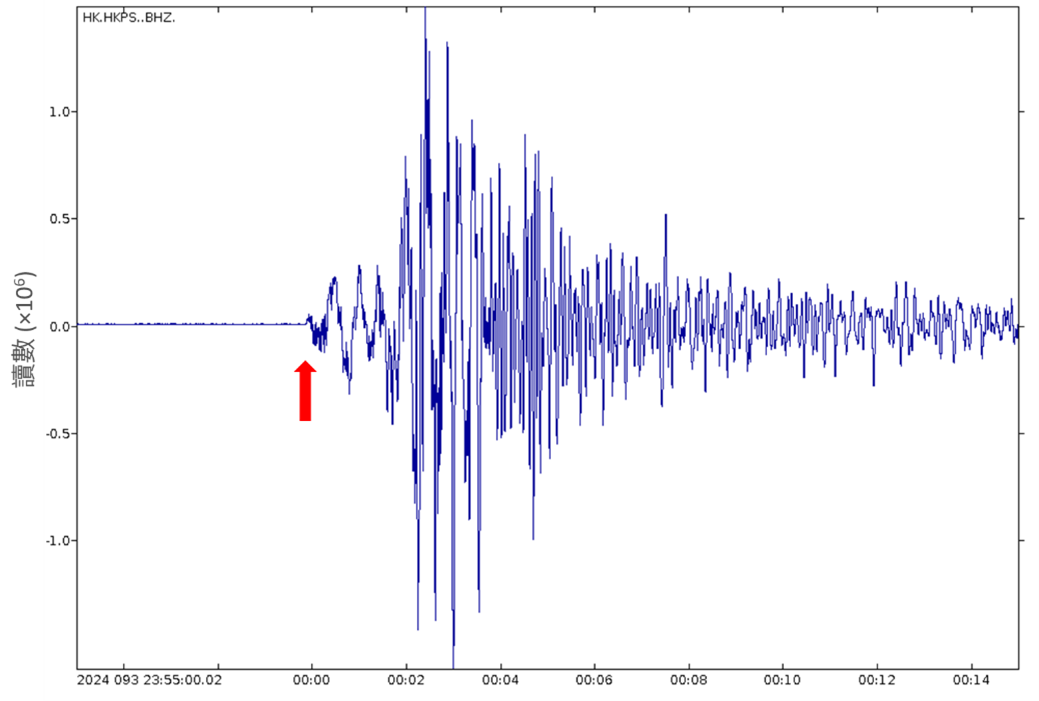

由于各地震监测中心会从本地地震台网和全球地震台网中接收不同台站的数据,而分析资料的时间亦不同,因此它们计算的震级结果可能会有些差异。香港地震台网包括两个宽频地震仪、七个短周期地震仪和五个强震仪,而其中香港宝珊地震站向全球地震台网提供实时数据。

各地震监测中心在地震报告中采用不同类型的地震震级 [7],或采用不同类型震级的加权平均值。对于较强的地震,地震波可从震源传播至更远的距离,所以可以获取较多的地震台站数据,以进行更准确的震级分析。因此,较强地震的震级往往会在接收到来自远方地震台站的数据后,在经重新计算后被修订。

3. 如何量化地震烈度?

地震烈度是对特定位置的震动程度来量度。它主要跟地震的震级和该位置与震源的距离有关,地表的地质类型和地震破裂的方向也会影响烈度。

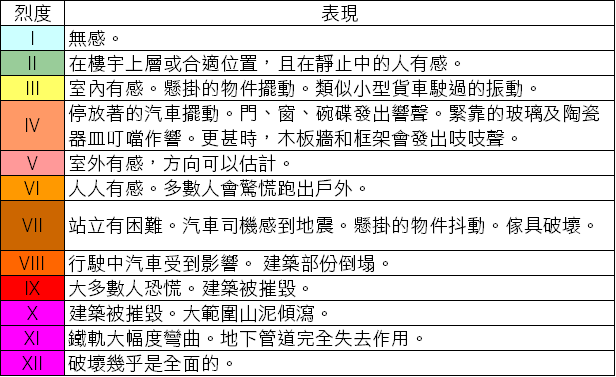

世界不同国家或地区采用特定的地震烈度标准来量化各位置的震动。香港天文台采用修订麦加利地震烈度表(Modified Mercalli Scale,简称MMS)[8]。MMS分12个不同级别的烈度,根据人类感觉到的震动程度以及对建筑结构等的影响和破坏程度来订定烈度(图3)。台湾采用的地震烈度表(台称震度)如图4所示。

利用仪器来测量的峰值地面加速度(PGA)或峰值地面速度(PGV)可作为地面震动强度的指标。香港天文台利用强震仪来测定PGA。PGA表示地面上一件小物件所经历的最大加速度,即地面在地震波通过时所经历的最大速度变化的速率。利用过往一定数目的本地有感地震事件,我们可以对市民从感觉或观察得出的地震烈度与仪器测得的PGA值,进行相关性分析,来建立一套基于仪器测量数据得出地震烈度的客观标准。PGA通常以重力加速度(g)为单位进行量化,或以「伽」(厘米每平方秒)为单位表示。PGA是评估地震危险程度的重要参数。

4. 如何监测地震,并且地震是否可预测?

我们建立了地震台站并利用地震仪(图5)来探测地震产生的地震波(图6)。通过从地震台网所收集的数据,我们可以计算出发生地震的时间、震中位置、震级和震源深度等参数。然而,即使在目前最先进的科学知识和技术下,我们还没有可靠的方法预测地震。

5. 地震会带来甚么威胁,可采取甚么预防措施?

地震的主要威胁包括建筑物倒塌、山泥倾泻、电力供应系统故障、燃气泄漏引起火灾等。强烈的海底地震可能引发海啸并对沿海居民构成严重威胁。当发生强烈地震时,首先要保持冷静,然后根据情况寻找适当的避难地方。图7显示有关强震期间的安全守则资讯图以供参考。详细资讯可参阅 [9]。

6. 海啸一般的成因是甚么,而花莲地震相关的海啸又是如何引发的?

海啸是由大海中由快速而剧烈的扰动所引起的一系列波浪,通常由海底地震、大规模滑坡、火山喷发或天体撞击引发。按扰动的实际情况,波浪从源头传播时可能会出现先下降(波谷)再上升(波峰)的情况,或者相反。海啸波浪的波谷会导致水退或水位异常下降,紧接的是波峰或水位上升。

海啸波浪的速度和特征受到多种因素的影响,包括它传播时遇到的水深、水底地形和沿岸地貌等。

就花莲地震而言,这次强烈而浅层的海底地震震级达到7.3,震源深度约为10公里,令海底突然垂直移动,导致海洋中出现显著的扰动,海啸波浪因而产生并传播到离震中几百公里远的地区。

7. 如何预测海啸?

针对由海底地震引发的海啸,在分析地震事件的地震参数(包括地震发生时间、震中位置、震级、震源深度和震源机制)后,通常会利用电脑数值模式来预测海啸的波高和预计到达不同位置的时间。

利用潮汐站和海啸浮标(DART系统)等仪器可监测海啸波。通过监测海面高度变化的异常情况,可以透过对海面高度资料的时间序列作过滤分析得出海啸波高。通过使用相关性和倍大方法,可从最近的海啸观测中粗略推断海啸波到达时的高度。

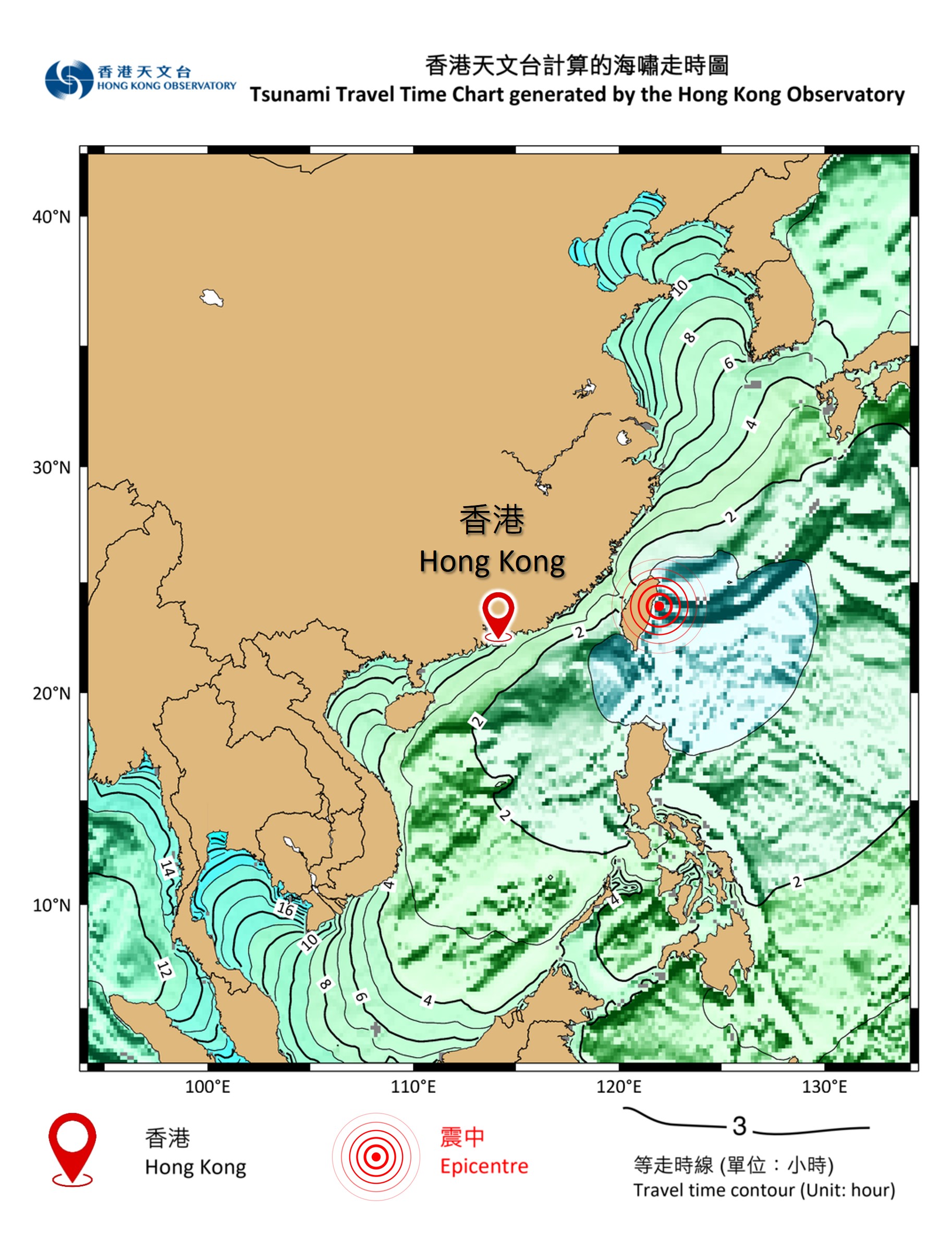

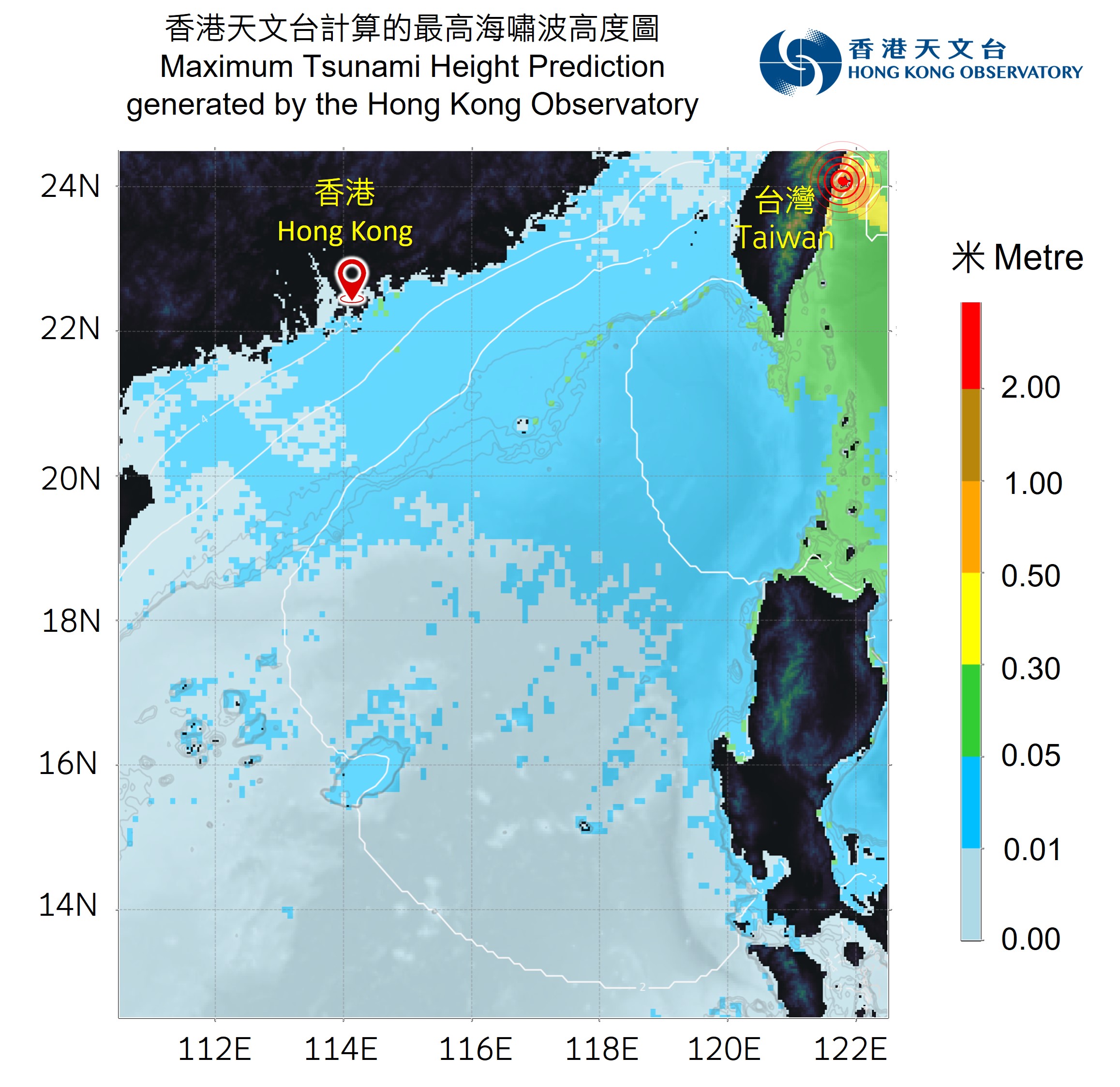

海啸波的传播速度与水深有关,在深海中较快,而在浅水中则较慢。利用海洋深度的数据集,我们可以制作一套针对来自世界不同地区的海啸的传播时间(TTT)图表。图8的TTT图表显示由2024年花莲地震引发的海啸波需要4-5小时才到达香港,因此海啸波的预计到达时间(ETA)在2024年4月3日中午至下午1点之间。图9中的电脑数值模式结果显示预计在南海的海啸波高度低于0.05米。

8. 如何通过潮汐站观测并分析海啸波高?与花莲地震相关的海啸带来了多少海平面异常?

潮汐站是用以测量海面相对于参考点的高度变化,记录水位随时间变化,可捕捉到定期的潮汐涨退以及其他波动,包括由海啸引起的波动。海啸波与潮汐有著不同的特征,我们可以利用这些特征进行区分。

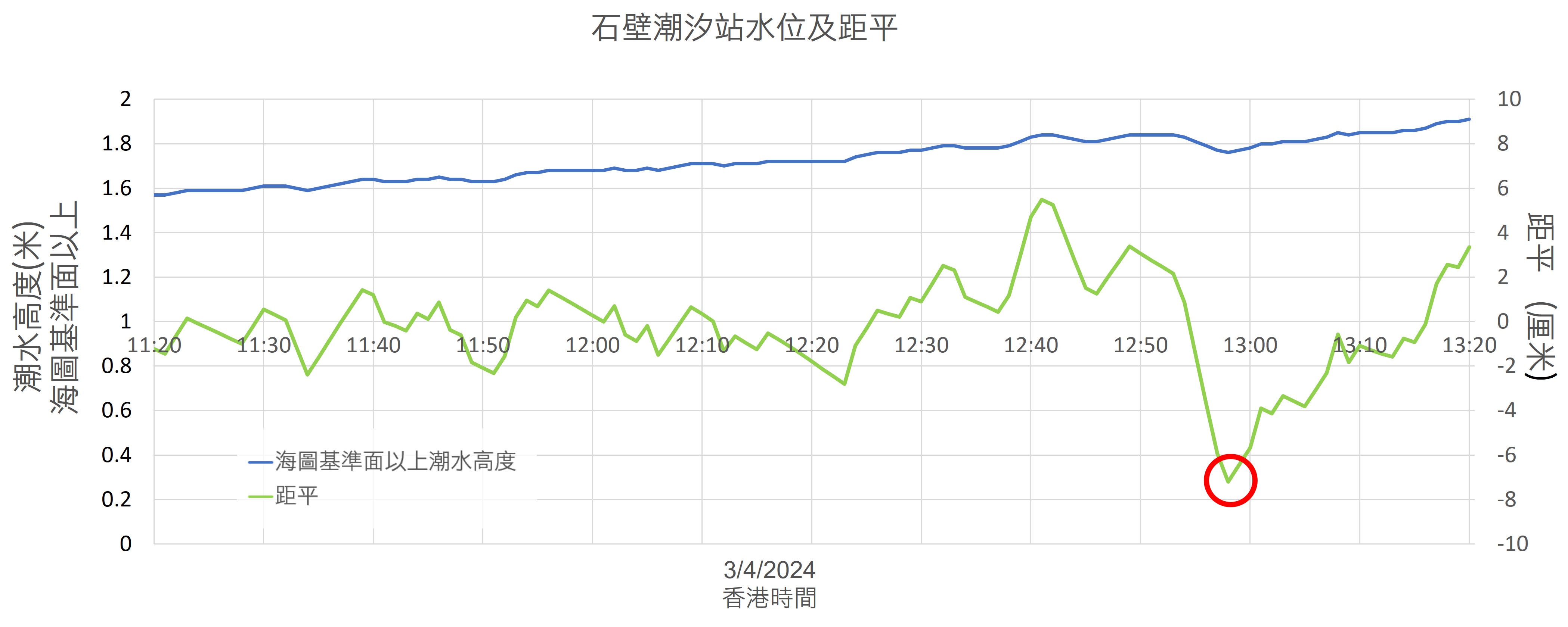

潮汐通常具有大约12或24小时的周期,而海啸波的周期要短得多,从几分钟到一两小时不等。对水位时间序列进行特定周期范围的滤波,特别是在预计海啸到达及其之后的时段,我们可以分析水位变化中可能由海啸波引起的部分。

在2024年4月3日花莲地震引发了海啸波,在台湾记录到的海啸波高一般都在1米以下,海啸波扩散到太平洋和南中国海。日本石垣岛记录到约0.2米的海啸波。海啸波在当天中午至下午1时期间抵达香港,即地震发生后4至5小时,于石壁出现约7厘米的水位异常,波周期约为50分钟(图10)。到达时间与TTT图表预计的时间基本相符。在大澳和大庙湾也观测到海平面的轻微波动。

9. 天文台在甚么情况会发布海啸报告和海啸警告?

如预料南海或太平洋发生的强烈地震会引发海啸,导致香港受显著海啸 (即海啸高度比正常水位高出0.5米或以上) 影响,而预计海啸会在三小时内抵达香港,天文台会发出海啸警告,提醒市民采取预防措施。

对于有可能影响香港但在三小时后才抵达香港的显著海啸,天文台会首先发出海啸报告通知市民。此外,如香港可能受海啸影响但预料香港的海啸不显著,天文台亦会发出海啸报告通知市民。

10. 香港易受地震和海啸的影响吗?

世界上大多数地震都发生在地壳板块的边界上。香港位于欧亚板块内,和最近的板块边界有一定距离,并非位于活跃的地震带。根据土木工程拓展署土力工程处的评估,香港的地震风险水平属于低至中等 [10]。尽管如此,市民尤其在前往经常发生地震的地区旅游前应该多了解地震及在地震期间和之后的安全守则。

大多数海啸是由海底地震引发的。在现存历史记录中,香港没有受到任何严重海啸的影响,菲律宾群岛和台湾几乎完全阻挡了来自太平洋的海啸。海啸经过衍射会减弱,因此抵达香港的能量相当小。

参考资料:

[1] 香港天文台有关本地有感地震的网页

[2] 维基百科关于2024年花莲地震的页面

[3] 中央气象署地震测报中心的网页

[4] 中央气象署数位科普网的网页

[5] 美国地质调查局(USGS)的网页(只有英文版)

[6] IRIS关于震源机制的影片(只有英文版)

[7] 香港天文台关于地震震级的网页

[8] 香港天文台关于修订版麦加利烈度表的网页

[9] 香港天文台关于地震安全守则的网页

[10] 土力工程处,2022: 香港的地震活动