浅谈天气预报

2016年3月7日

天气与日常生活息息相关,市民都留意天气预报,以安排各类活动。随著互联网及智能手机的普及,天气预报变得俯拾皆是,免费的天气资讯唾手可得。究竟天气预报是怎样得出来的呢?

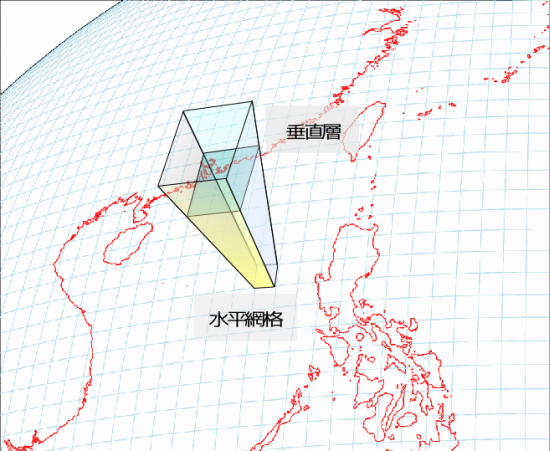

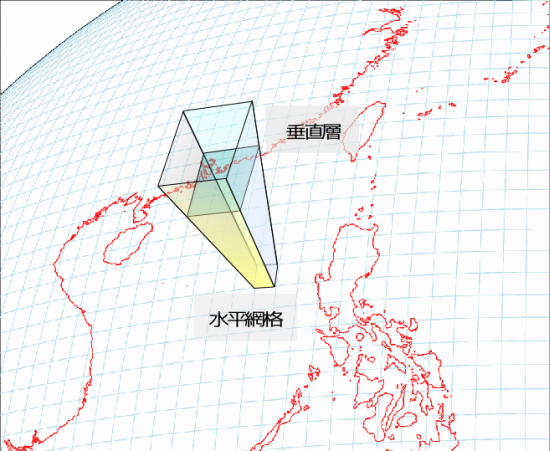

现今做天气预测,实在有赖电脑的帮忙,运行「数值天气预报模式」,把大气的变化模拟出来。由于用上电脑的关系,数值天气预报模式有时会简单的被称为电脑模式。大气的变化是受物理定律支配,理论上,我们可以根据观测到的气象数据来描述大气现时的状态,即所谓初始状态,然后利用物理方程来计算大气未来的状态,即计算出未来大气的演变。然而,电脑模式在实际计算过程中,是将整个大气层划分为很多网格点(见图一),运用近似和假设来简化物理方程,以便减省计算量。因此,电脑模式所计算出来的结果,只是未来天气变化的一个近似。一般来说,电脑模式的分辨率越高,即上述网格点的大小越小,则得出来的预报结果就越准确。

图一电脑模式的三维网格点示意图。

尽管科技不断进步,当今电脑模式的准确度仍受很多因素限制,包括气象观测数据的多寡、模式分辨率的高低、以及模拟物理过程和地形的像真程度等。况且预测不同的天气现象都有其不确定性,一般来说,变化越急速、影响范围越细小的天气现象(例如龙卷风、暴雨、风切变等),越难预测得准确。故此,不同电脑模式得出来的结果时有差异。事实上,有一些电脑模式的湿度预测偏低,另一些电脑的温度预测偏向较低。此外,由于电脑模式的分辨率有限,预测的网格点往往与用家关心的地方并非完全重叠。因此,国际上主要的气象机构都会根据电脑模式的过去表现、实况观测、预报位置等因素作出调整,即所谓「后处理」,而不会直接拿电脑模式计算出来的最初结果,亦即直接输出,来当作预测。

香港天文台在作天气预报时,会参考多个不同的电脑模式,当中包括香港天文台的中尺度模式,以及欧洲中期天气预报中心、日本气象厅、美国国家海洋及大气管理局、中国气象局、英国气象局、韩国气象厅等等的模式。这些模式对同一日的天气可以有不同预测,在天气急剧变化的日子,分歧尤其大,没有一个永远优胜,需要分别进行「后处理」。此外,每个模式隔数至十数小时便会根据最新的观测资料作出更新,有时候某一模式即使曾经预测香港会出现极端天气,但在下一次更新时却不复再现。如果我们直接使用单一模式的直接输出,便会出现预测不断反反复复,这难免令人感到无所适从。因此,预报员会考虑不同模式的过去表现、稳定性、是否吻合实况观测数据等多项因素,才可决定那些模式结果较为可信。

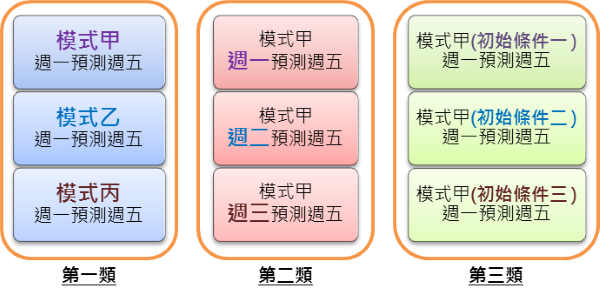

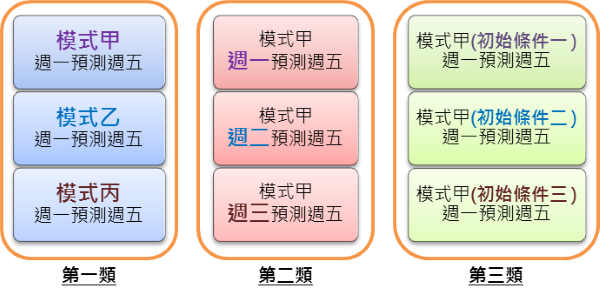

很多时候,我们会采用集合预报 (ensemble forecasting) 方法。集合的方式有三类(图二)。第一,是比较多个不同的数值天气预报模式对同一天的预测。第二是使用单一模式,比较在不同时间运行但对同一天的预测。第三也是使用单一模式,但会重复运行这模式多次,每次会把初始气象条件轻微的更改,最后比较同一天的预测。总的来说,就是看看各种模式结果有没有共通的地方,有没有相类似的趋势,这些会被采纳为最有机会出现的天气演变情况。

图二三类不同集合预报方式。

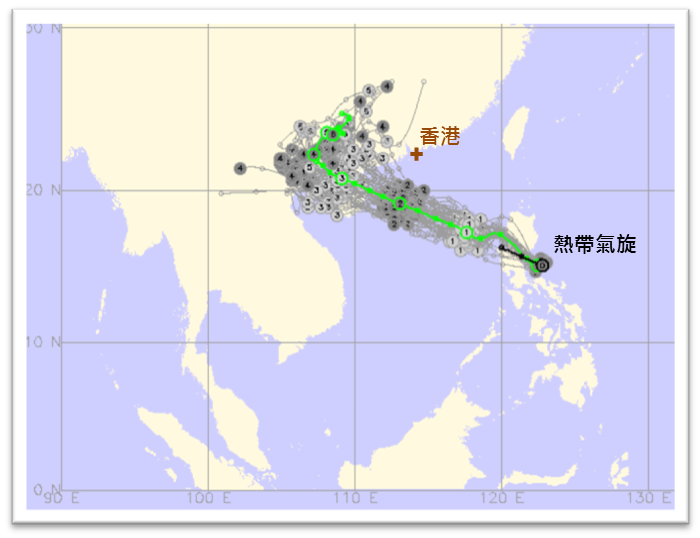

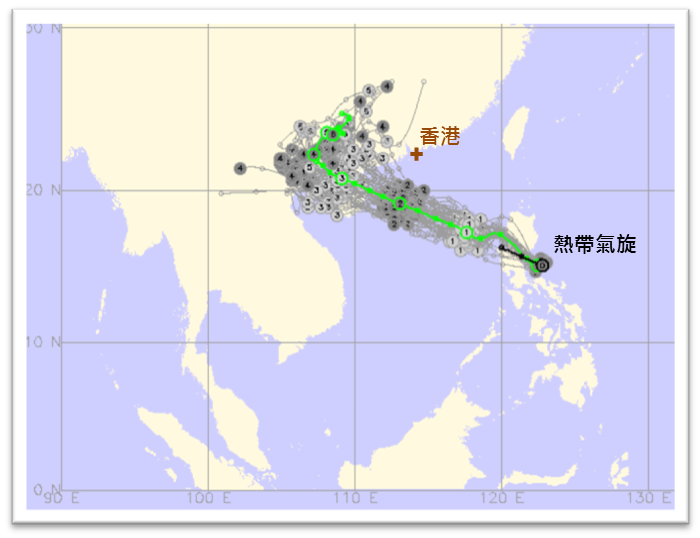

以热带气旋为例,集合预报会提供热带气旋的多个预测路径(图三),当中有些或许非常接近本港,但有些则距离颇远。预报员需要综合所有资料,判断哪个是最有可能发生的情况,不能过份乐观或悲观。我们从过往研究验证得知,集合预报方法能有效降低预测的平均误差,提升整体准确度,唯对预测个别极端天气如极高或极低气温、特大暴雨等,仍是一大挑战。

图三集合预报对位于菲律宾的热带气旋所预测的多个预测路径(灰色线),有些非常接近香港,有些则距离颇远。绿色线为所有预测的平均。

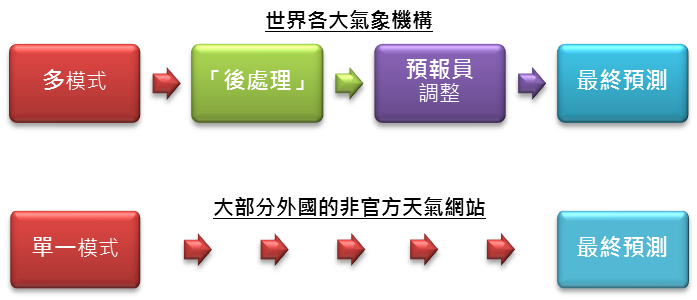

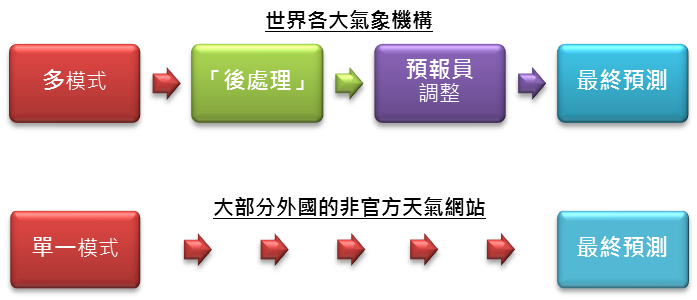

近年外国的非官方天气网站多如雨后春笋,标榜能够预测全球各地天气,虽然看似非常方便,但我们应留意它们多只会使用单一电脑模式的直接输出(图四),没有考虑其他电脑模式的不同预报,也没有足够观测资料进行「后处理」修正,因此有可能每隔数小时便改动预测,对于极端天气时预测有、时预测无,颇难令人尽信。大家在使用这些产品时,应多加注意它们的限制,以及长期来说是否可靠和表现稳定。当然,大家可以参考各地的官方天气预测(世界天气信息服务网),便更为妥当。

图四世界各大气象机构预测天气的过程与大部分外国的非官方天气网站之比较。

在气候变化的情况下,极端天气的出现越见频繁,即使利用当今最先进的电脑模式亦难以每次百分之百准确预测。近年预报科技的其中一个重要发展方向就是使用集合预报和概率预报。透过集合预报,预报员可以估算出现不同天气情况的机会率,这样除了可以根据最有可能的情况去制作预测外,亦可以概率形式表达其他发生机会较低但可带来更大影响的天气,例如「大雨机率为 30%」。优点是能让大家更全面掌握各种可能发生的天气情况,但缺点却是有机会被错误解读,例如「下雨机率为 10%」是否代表不需要带雨伞呢?因此在将来广泛采用前,需先在宣传和教育方面多下点功夫。

蔡子淳、李立信

现今做天气预测,实在有赖电脑的帮忙,运行「数值天气预报模式」,把大气的变化模拟出来。由于用上电脑的关系,数值天气预报模式有时会简单的被称为电脑模式。大气的变化是受物理定律支配,理论上,我们可以根据观测到的气象数据来描述大气现时的状态,即所谓初始状态,然后利用物理方程来计算大气未来的状态,即计算出未来大气的演变。然而,电脑模式在实际计算过程中,是将整个大气层划分为很多网格点(见图一),运用近似和假设来简化物理方程,以便减省计算量。因此,电脑模式所计算出来的结果,只是未来天气变化的一个近似。一般来说,电脑模式的分辨率越高,即上述网格点的大小越小,则得出来的预报结果就越准确。

图一电脑模式的三维网格点示意图。

尽管科技不断进步,当今电脑模式的准确度仍受很多因素限制,包括气象观测数据的多寡、模式分辨率的高低、以及模拟物理过程和地形的像真程度等。况且预测不同的天气现象都有其不确定性,一般来说,变化越急速、影响范围越细小的天气现象(例如龙卷风、暴雨、风切变等),越难预测得准确。故此,不同电脑模式得出来的结果时有差异。事实上,有一些电脑模式的湿度预测偏低,另一些电脑的温度预测偏向较低。此外,由于电脑模式的分辨率有限,预测的网格点往往与用家关心的地方并非完全重叠。因此,国际上主要的气象机构都会根据电脑模式的过去表现、实况观测、预报位置等因素作出调整,即所谓「后处理」,而不会直接拿电脑模式计算出来的最初结果,亦即直接输出,来当作预测。

香港天文台在作天气预报时,会参考多个不同的电脑模式,当中包括香港天文台的中尺度模式,以及欧洲中期天气预报中心、日本气象厅、美国国家海洋及大气管理局、中国气象局、英国气象局、韩国气象厅等等的模式。这些模式对同一日的天气可以有不同预测,在天气急剧变化的日子,分歧尤其大,没有一个永远优胜,需要分别进行「后处理」。此外,每个模式隔数至十数小时便会根据最新的观测资料作出更新,有时候某一模式即使曾经预测香港会出现极端天气,但在下一次更新时却不复再现。如果我们直接使用单一模式的直接输出,便会出现预测不断反反复复,这难免令人感到无所适从。因此,预报员会考虑不同模式的过去表现、稳定性、是否吻合实况观测数据等多项因素,才可决定那些模式结果较为可信。

很多时候,我们会采用集合预报 (ensemble forecasting) 方法。集合的方式有三类(图二)。第一,是比较多个不同的数值天气预报模式对同一天的预测。第二是使用单一模式,比较在不同时间运行但对同一天的预测。第三也是使用单一模式,但会重复运行这模式多次,每次会把初始气象条件轻微的更改,最后比较同一天的预测。总的来说,就是看看各种模式结果有没有共通的地方,有没有相类似的趋势,这些会被采纳为最有机会出现的天气演变情况。

图二三类不同集合预报方式。

以热带气旋为例,集合预报会提供热带气旋的多个预测路径(图三),当中有些或许非常接近本港,但有些则距离颇远。预报员需要综合所有资料,判断哪个是最有可能发生的情况,不能过份乐观或悲观。我们从过往研究验证得知,集合预报方法能有效降低预测的平均误差,提升整体准确度,唯对预测个别极端天气如极高或极低气温、特大暴雨等,仍是一大挑战。

图三集合预报对位于菲律宾的热带气旋所预测的多个预测路径(灰色线),有些非常接近香港,有些则距离颇远。绿色线为所有预测的平均。

近年外国的非官方天气网站多如雨后春笋,标榜能够预测全球各地天气,虽然看似非常方便,但我们应留意它们多只会使用单一电脑模式的直接输出(图四),没有考虑其他电脑模式的不同预报,也没有足够观测资料进行「后处理」修正,因此有可能每隔数小时便改动预测,对于极端天气时预测有、时预测无,颇难令人尽信。大家在使用这些产品时,应多加注意它们的限制,以及长期来说是否可靠和表现稳定。当然,大家可以参考各地的官方天气预测(世界天气信息服务网),便更为妥当。

图四世界各大气象机构预测天气的过程与大部分外国的非官方天气网站之比较。

在气候变化的情况下,极端天气的出现越见频繁,即使利用当今最先进的电脑模式亦难以每次百分之百准确预测。近年预报科技的其中一个重要发展方向就是使用集合预报和概率预报。透过集合预报,预报员可以估算出现不同天气情况的机会率,这样除了可以根据最有可能的情况去制作预测外,亦可以概率形式表达其他发生机会较低但可带来更大影响的天气,例如「大雨机率为 30%」。优点是能让大家更全面掌握各种可能发生的天气情况,但缺点却是有机会被错误解读,例如「下雨机率为 10%」是否代表不需要带雨伞呢?因此在将来广泛采用前,需先在宣传和教育方面多下点功夫。

蔡子淳、李立信