香港雨量的量度及水文气象学

引言:

态(水汽、液态水、冰),自洋面、陆地及动植物透过蒸发及蒸腾进入大气层,又通过一连串复杂的大气过程返回地球表面。整个循环称为水分循环。水文气象的研究范围包括所有影响地球水利资源而气象学家和水文工程师又有共同兴趣的大气过程。量度雨量及因蒸发作用而引致水的损耗非常重要,所得结果可以应用于水利资源策划、排水系统设计、水质控制、水塘设计和管理、灌溉、水文预报及防洪等。

水文气象观测历史

雨量

文台档案显示香港雨量观测早于一八五三年已经开始。直到一八六二年,雨量观测由英国皇家工兵负责,其后由政府民用医院及军方医务处负责。一八八三年天文台成立后即负起量度雨量的责任。自一八八四年起记录每小时的雨量直至现在。观测记录的出版因二次世界大战而于一九四零至四六年间中断。

第一个雨量外站于一九零六年在大埔警署设立。此站所得年雨量总数与天文台的记录相差达20%。此一事实指出香港雨量分布的地区性差异相当显着,有必要设立更多雨量外站。一九一零年代设立的外站位于植物公园、明德医院及多个水塘。截至一九三八年共设有21个雨量站。

日治时期,被囚禁于各集中营的天文台人员仍然继续观测雨量。当时写在香烟包和碎纸片上的记录原本,虽然记录并不完整,但至今仍在。战后首先恢复于天文台及水务局(即现时的水务署)辖下的各个水塘的量度雨量的工作。工业化及人口迅速增长加强了发掘更多水源的需要,雨量测量网因而得到扩充。一九五八年,雨量站增至80个。由于船湾淡水湖计划中需要进一步的雨量资料,在一九五九至一九六三年间在该集水区范围内共安装了18个雨量器。现时天文台大约有70个雨量站,当中除了天文台总部及由天文台人员管理的气象站外,其他人手操作的雨量站的观测工作均由志愿观测员、建筑商及工程顾问公司负责。天文台人员会定时巡视各雨量站,检查仪器以确保雨量报告符合标准。

蒸发

在京士柏每日量度水面蒸发量的工作始于一九五七年,一直维持到现在。一九六六年天文台协助水务局在船湾淡水湖附近的汀角设立蒸发测量站。该站所作观测止于一九七零年。

蒸散

湿润土壤及植物表面的总蒸发量加上蒸腾量称为蒸散量。可能蒸散量的定义则为在植物表面经常保持湿润的状况下所可能出现的蒸散量。每日的可能蒸散量自一九五一年起在京士柏量度。

量度方法

雨量

量度雨量的雨量器有好几种。最常用的普通雨量器利用一个量杯,直接读出雨量。月雨量器每月量度雨量一次,容量比普通雨量器大。

另一类雨量器属于自记式仪器,有虹吸式及翻斗式两种类型。自记式雨量器的记录表卷在记录筒上,该筒由时钟装置推动,通常轴心垂直,每天自转一周。雨水进入虹吸式雨量器时将雨量器内的浮子提升,浮子带动笔尖划线在记录表上。翻斗式雨量器内有一对承接雨水的斗状容器置于一个支点上。当其中一个承雨斗载足相当于0.5毫米的雨量时,受重力的作用而翻侧,并倾出雨水。另外一个承雨斗立刻继续承接雨水。翻斗之际接通了电路,发出信号到附近的自动记录器。

自一九七零年代后期起,天文台采用了微处理器科技把翻斗式雨量器产生的信号由外站传送回天文台总部。这项重大的发展使天文台可以即时收到自动雨量器的雨量报告,有助于暴雨及水浸警告的运作,并提供了大量用作水文气象分析的数据。现时天文台已有超过20个这种自动雨量器。

此外,天文台天气预测总部内的视频终端机及图形显示器亦可显示土力工程处遥感雨量器网络所提供的香港各区雨量资料。

天文台以查迪型(Jardi)降雨率测量器来量度降雨率。该测量器的操作原理在于集雨室内浮子的位置高低与水的注入率成正比。浮子的移动过程则通过一系列杠杆传送到记录笔尖。

蒸发

京士柏安装有两个美国气象局甲级蒸发皿,其中一个用作后备。皿内注满清水,并设有固定针规指示水面高度。每日观测时注入经小心量度分量的水(如果曾有大雨则要抽水出来量度)直至水面刚刚接触到固定针规。这个分量的水即代表过去24小时内的蒸发量。

蒸散

设于京士柏的三个蒸散量测定装置用砖建成,表面再涂以水泥。上面种满短草。一条引出管由装置底部伸到承接漏水的容器内。每日黄昏时草面都洒上足够水分以使翌日早晨引出管有小量水分流出。假定蒸散量测定装置内的含水量在两次量度时间之间保持不变,则洒上草面水分和漏出水分之差即代表可能蒸散量。如果过去24小时内有雨,则雨量亦列入计算之内。

分析、发展及研究

天文台的水文气象分析、发展及研究工作沿着下列方向进行:

- (1) 暴雨预报研究──暴雨个案分析、暴雨和天气系统的关系。

- (2) 水文气象分析──降雨回归期分析、可能最大降水量的估计、设计用暴雨模式的订定。

- (3) 仪器装置──实时雨量记录器系统的设计及安装,包括软件的发展。

各类研究的结果均刊载于部门出版的技术报告内。

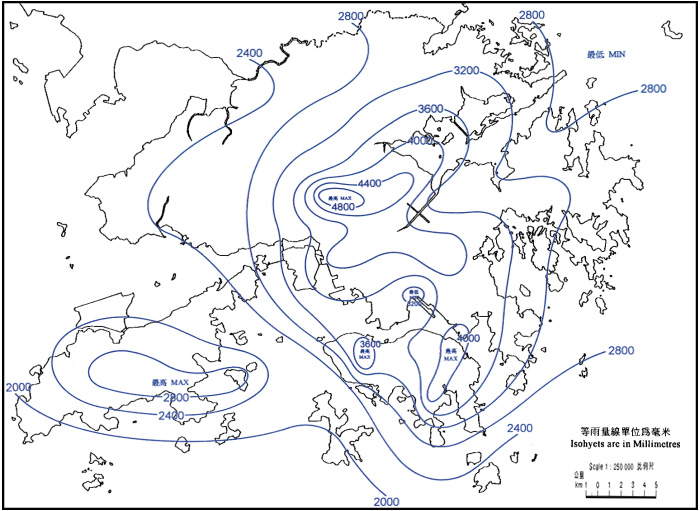

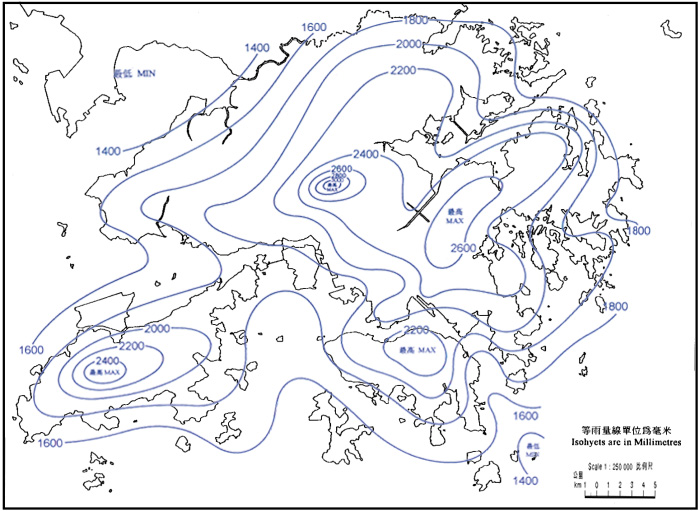

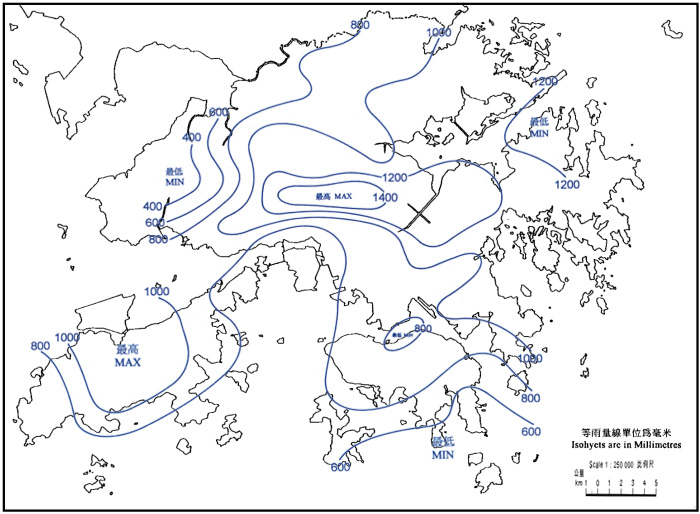

香港地区性雨量分布图刊载于《每月天气摘要》内。在一八八四至一九三九年及一九四七至一九八六年间记录的各站月雨量及年雨量均刊载于天文台每年出版一次的《气象资料第一部分──地面观测》内,一九八七至一九九二年的数据载于《香港地面观测年报》,而自一九九三年起,雨量记录则载于天文台另一份年刊《香港气象观测摘要》。同时水务署每年出版的《香港雨量和径流》亦载有这些雨量记录。蒸发和蒸散数据亦刊登于《气象资料第一部分──地面观测》、《香港地面观测年报》及《香港气象观测摘要》内。