酷熱天氣的預報

酷熱天氣的預報

何俊傑

2020年9月

香港夏季天氣普遍炎熱,七、八月份的平均每日最高氣溫約為攝氏31度,而在晴朗的日子,有時氣溫會更高。在2010至2019年期間,天文台總部每年錄得「酷熱天氣日數」(即最高氣溫達攝氏33.0度或以上的日子)普遍超過20日,而在2020年更超過40日。由於酷熱天氣會增加中暑風險,亦可能令慢性疾病的病情惡化,高溫天氣是夏季天氣預報其中一個重點。

香港位於亞熱帶,夏季的酷熱天氣通常與副熱帶高壓脊或與距離香港較遠的熱帶氣旋外圍的下沉氣流有關[1][2]。對於這些較大尺度的天氣系統在未來數天有可能出現的變化,電腦天氣預報模式往往能提供可靠的預測,可是若要準確地預測香港每日的最高溫度,其實也有一定挑戰。

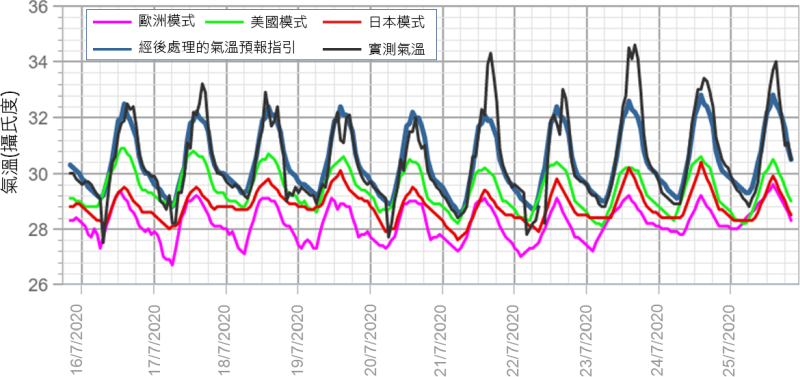

圖一顯示數個主流電腦天氣預報模式在2020年7月15日預測隨後十日在天文台總部的氣溫變化(紫色、綠色和紅色線),而在這段期間在天文台總部實際錄得的氣溫則以黑色線表示,以便和電腦模式的氣溫預報進行比對。圖中可見各電腦模式的氣溫預報,可以較實測氣溫低至少兩三度。其中一個原因是由於電腦模式在有限的解像度下未能充分反映及模擬城市化對氣溫的影響。有見及此,天文台先根據各電腦模式在過去一段時間的預報誤差對其最新的預報作出修正,再按照各電腦模式的過往表現,以加權平均法發展了一套氣溫預報指引給預報員參考[3]。圖一所見,這套氣溫預報指引(藍色線)整體上明顯較各電腦模式的預測更貼近實測數值。此外,預報員也會參考利用電腦集合預報資料製作的概率預報[4]和極端天氣預報產品[5]等,評估未來數日出現酷熱天氣的可能性。

圖一 主流電腦天氣預報模式(紫色、綠色和紅色線)及利用加權平均法(藍色線)在2020年7月15日預測隨後十日天文台總部的氣溫變化跟同期實際每小時的氣溫觀測作比較。

除了大尺度天氣系統的變化,要預報酷熱天氣,預報員亦須要考慮其他影響氣溫的因素,驟雨是其中之一。在夏季,當受到前段所述的天氣系統影響,華南地區通常普遍天晴,但如果大氣狀態不穩定,沿岸地區有時會有驟雨發展,令高溫天氣稍為舒緩。一般而言,在吹偏南風或西南風的日子,驟雨多在早上出現;而當風勢微弱,高溫觸發的驟雨常見在午後發展[6]。可是,驟雨每天實際出現的時間和地點具有相當的隨機性,香港境內不同地區的氣溫變化因而不盡相同。

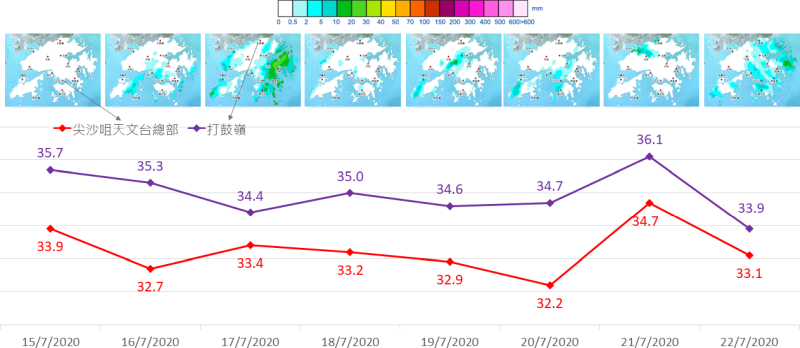

圖二顯示2020年7月15至23日每日本港的雨量分佈和最高氣溫。這段期間,本港受副熱帶高壓脊支配,日間大致天晴,但也受局部地區驟雨影響。在市區出現驟雨的日子(例如7月16及20日),天文台總部錄得的最高氣溫比其他日子略低。而在7月21日,雖然新界北部有驟雨,但由於市區沒有受驟雨影響,天文台總部的氣溫飆升至約攝氏35度。以現今的科技,電腦模式難以捕捉這些驟雨在時間與空間上仔細的變化,以及其對個別地點氣溫的影響。因此,基於過去誤差而修正的電腦氣溫預報,在某些日子仍與實況有一定差異(圖一)。

圖二 2020年7月15至22日本港雨量分佈(上方)和天文台總部及打鼓嶺的每日最高氣溫(攝氏度;下方)。

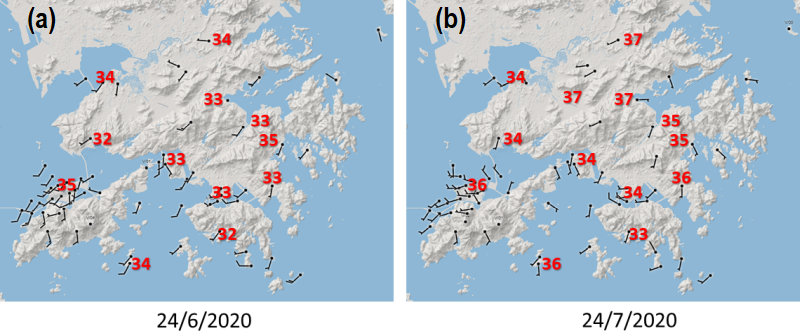

風勢是另一個影響本港各區高溫的因素。香港位處華南沿岸,由於海水升溫速度比陸地慢,溫度差異所帶來的海風有助減慢陸地氣溫的上升速度。這解釋了為何日間新界的氣溫一般較接近海岸的市區高(圖二)。但當風勢輕微,海風未能有效地調節陸地的氣溫,新界與市區的溫差往往更大。圖三顯示2020年6月24日及7月24日日間各區的風勢和當日的最高氣溫。雖然兩日均長時間有陽光,但6月24日西南風風勢稍大,新界氣溫只比市區高一至兩度。相反,在風勢較弱的7月24日,新界北部氣溫達攝氏37度,較市區高三度或以上。

圖三 (a)2020年6月24日及(b)2020年7月24日各區錄得的最高氣溫(攝氏度;以紅色顯示的數字)及當日早上11時的風向風速(黑色風羽標誌)。

總括來說,雖然電腦天氣預報模式能大致掌握數天內的氣溫趨勢,但預報酷熱天氣,尤其是不同地區的氣溫變化,須靠預報員細心分析各種影響高溫的因素。受全球暖化及城市化的影響,預料出現酷熱天氣的次數愈趨頻密。在炎炎夏日,大家要留意天文台發出關於高溫天氣的信息,特別是炎熱天氣特別提示和酷熱天氣警告[7],並且採取相應的措施,以防高溫天氣影響健康。

延伸閱讀:

[1] 淺談酷熱天氣

[2] 打風前的悶熱天氣

[3] Objective Consensus Forecast: A site-specific multi-model consensus forecast in the Hong Kong Observatory

[4] 看趨勢?知冷熱

[5] 極端天氣預報

[6] 天氣隨筆:微風中的驟雨

[7] 酷熱天氣警告知多點

[1] 淺談酷熱天氣

[2] 打風前的悶熱天氣

[3] Objective Consensus Forecast: A site-specific multi-model consensus forecast in the Hong Kong Observatory

[4] 看趨勢?知冷熱

[5] 極端天氣預報

[6] 天氣隨筆:微風中的驟雨

[7] 酷熱天氣警告知多點