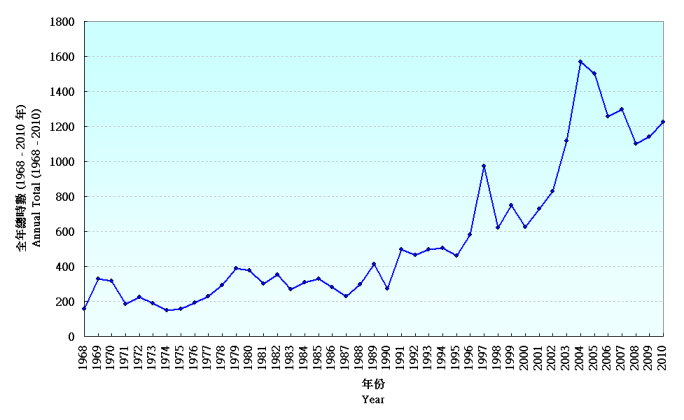

1968至2010年香港低能見度時數的長期趨勢

香港天文台總部自1968年起觀測的低能見度 (能見度低於8公里並剔除降雨、霧及薄霧的天氣狀況) 時數已更新至2010年(http://www.hko.gov.hk/cis/statistic/hko_redvis_statistic_c.htm)。 下圖顯示在2000年代中期出現高峰後,低能見度情況大致呈現改善的趨勢。然而,現時的水平仍明顯高出自2002年後超越的每年1000小時的水平,且較1990年代以前仍高出數倍。

撇除霧、薄霧、降雨及其他與水點相關的天氣狀況外,低能見度多是由於大氣中的懸浮粒子吸收和散射可見光所引致。懸浮粒子主要是由人類活動如交通、工程、火力發電、食、燃燒植物等產生。由於懸浮粒子隨風傳送及擴散,因此大氣傳送及擴散條件如風向、風速及大氣穩定度對能見度都有一定影響。

天文台總部於較涼月份出現低能見度的時間較多,夏季較少。

香港天文台低能見度的年總時數

(能見度低於8公里並剔除降雨、霧及薄霧的天氣狀況)